特集愛知の底力

2025.10.16

行灯の灯油(ともしあぶら)に髪油…これぞ、江戸の文化を明るく灯したごま油の底力

シリーズリスト

文化を灯す

江戸時代は260年間平和な世の中が続き、あらゆる文化が成熟した時期でした。その時の流れのなかで、ごま油が果たす役割も変遷していきました。

ごま油は油脂の中でも古くから使われてきましたが、江戸時代の前半には食用よりも、当時の照明だった灯明用の油や、整髪の油といった生活用の需要が大きかったようです。ごま油のほか、菜種や綿実、荏胡麻、魚油など油全般が廻船で遠方から運搬されてくるものが多く、まだ貴重品。まずは食べるより、生活優先だったのでしょう。

後期になり、庶民も灯油が使えるようになると、室内でも屋外でも明かりとともに夜も活動できるようになり、屋台や居酒屋などの店が夜間に営業できるようになりました。1日2回の食事が、朝昼夜の3回になったのもこの頃です。町に灯った明かりが、人々の生活を豊かに進化させ、文化を華開かせたのです。

灯油

江戸時代によく使われた照明器具は、上の絵のような行灯(あんどん)。中には灯明(とうみょう・小皿に油を入れて灯芯を浸して火を灯す)が置かれています。灯油(ともしあぶら)はにおいがしない菜種や綿実が好まれ値段も高かったようですが、ごま油や魚油も使われていました。

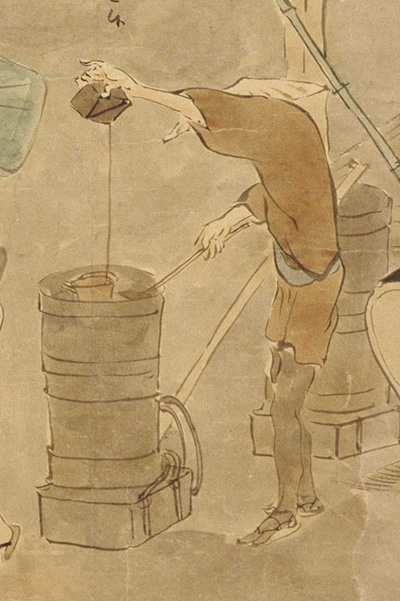

油売り

あらゆる業種の振り売り(荷を担いで売る行商)が町中を歩き回っていた江戸の町。油売りは灯油用の油を売っていました。計量した油を急須状の油さしに最後の1滴まで移すのに時間がかかり、その間にお客を飽きさせないようしゃべっていたので「油を売る」という言葉が生まれました。

髪油

白粉(おしろい)や髪油は女性のオシャレのマストアイテム。左の絵の鏡台には、整髪用の油を入れた小さな油壺がみえます。髪油のベースによく使われたのはごま油。人気のブランド「梅の花」は、ごま油に龍脳やジャコウ、丁字を調合した梅の花の香りだったそう。

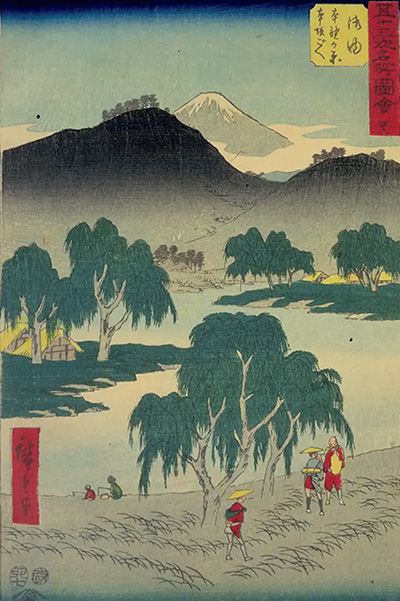

竹本油脂は享保10年、東海道の御油(ごゆ)で搾油業を興しました

竹本油脂が創業したのは、享保10年(1725)。現在は愛知県蒲郡市に本社を構えますが、創業地はお隣の御油。竹本製油所の名前で、当時、灯油として需要が大きかった菜種や綿実の搾油業として営みをはじめました。現存する製油会社の中では最古参です。

ごま油を本格的に搾りはじめたのは大正4年(1915)のことで、電気の普及により灯油が不要になったことや、中国から輸出されるごまの市場価格が大幅に下がったことがきっかけで切り替えたといわれています。大正12年(1923)の関東大震災の折、輸送を切らさず東京にごま油を供給しつづけたことが天ぷら屋さんとの信頼を築き、マルホン胡麻油の地位が確立されました。

参考資料/「晩酌の誕生」飯野亮一(筑摩書房)

「百万都市 江戸の灯を支えた油問屋【東京油問屋史 追補WEB版】」東京油問屋市場 https://www.abura.gr.jp/

出典/灯油:「百人一首繪抄 三 柿本人麻呂」歌川豊国(3世)(歌川国貞(1世))(東京都立中央図書館)

油売り:鍬形蕙斎原画ほか「職人盡繪詞」第3軸,和田音五郎模写(部分)(国立国会図書館デジタルコレクション)

髪油:豊国「春雨豊夕栄」(国立国会図書館デジタルコレクション)

御油:広重「五十三次名所図会 卅六 御油」(国立国会図書館デジタルコレクション)

(2025年秋の号掲載)

※掲載情報は取材時点のものとなり、現在と異なる場合がございます。